私の地元では、毎年6月に町内のお祭りが開催され、毎年100人くらいのお客さんが来ます。

そこで提供する食事は、地元の青年団が作ります。(青年団とは言え、みんな40代、50代ですが)

私は、元調理師ということもあり、提供する食事を全て任せられるということになりました😂

しかし、100人前なんて作ったことないし、レシピを検索しても、せいぜい家族で食べる4~5人前

「これはもう自分で考えるしかない」そう思い、約1ヶ月試行錯誤を繰り返しました。

そこで今回はそんな私のように、お祭りで食事担当になった方に向けたレシピの 第1弾 「中まで味しみ玉こんにゃく」です!!

この記事を読めば、以下の3点のお悩みが解決します。

- そもそもこんにゃく、どれを選べばいい?

- 購入量は?

- レシピは?

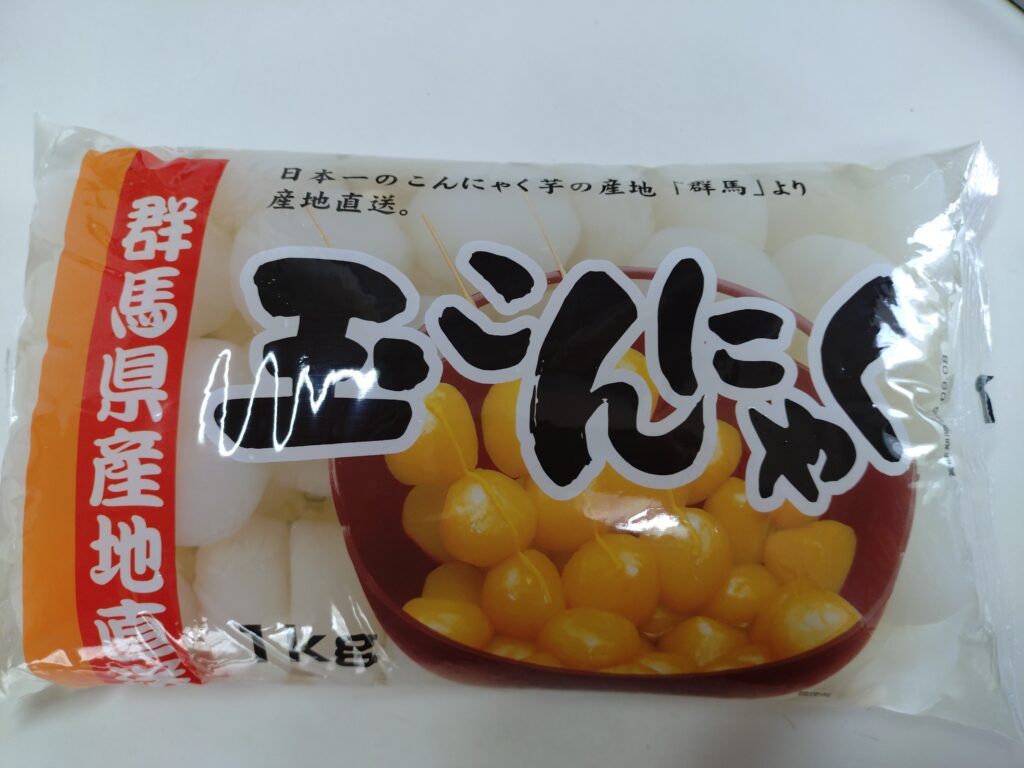

そもそもこんにゃくはどれを選べばいいの?

大量に仕込むので、パックを開ける手間などを考えると、小さいパックのものは、おすすめできません。

1㎏パックで、食べた時の食感、楕円形の見た目、そして、大きくて食べ応えのある、

▲こちらの「ヨコオデイリーフーズ」さんという会社が出しているものがおすすめです。

(私が住んでいる地域の大型スーパーには販売しているのでるが、アマゾンや楽天などで検索してもありませんでした。)

もちろん業務スーパーなどに置かれている1㎏パックのものでも美味しく作れます。

購入量は?

1パックに、38~39個入っています。

1人3個ぐらい食べる計算で、100人前なので、多めに予備も含めて、10パック購入しました。

レシピです。 さっそく作りましょう!

ちなみに、作った後はしっかりと冷まさないと味が染みないので、そこまでの時間を考えると、最低3時間前には作り初めたいです。

全部で10㎏煮込むのですが、そんなに大量に煮込める大きな鍋が無かったので、5㎏を2鍋に分けて煮込みました。

【玉こんにゃく5㎏分】【玉こんにゃく1㎏分】

・濃口醬油 250㏄ ・濃口醬油 50㏄

・みりん 250㏄ ・みりん 50㏄

・ほんだし ・ほんだし 大さじ9~10 大さじ大さじ1.5~2

・味の素 小さじ 3 ・味の素 小さじ1/2

(味の素は入れなくても作れますが、入れれば味がまとまります。)

基本のレシピは、右側の1㎏分です。 それを5倍にすれば5㎏分になります。

私は、5㎏入る業務用の大きな鍋を、友人から借りることができたので、その鍋を2つ使い煮込むことができたのですが、鍋の大きさや、仕込む量によってレシピを変えて頂ければと思います。

(例えば、6㎏煮込むのであれば、1㎏分のレシピを3倍にして、2つの鍋で煮込むなど。)

写真は全て1鍋分(5㎏)ですが、10㎏煮込んだので、実際は2鍋同時に煮込んでます。

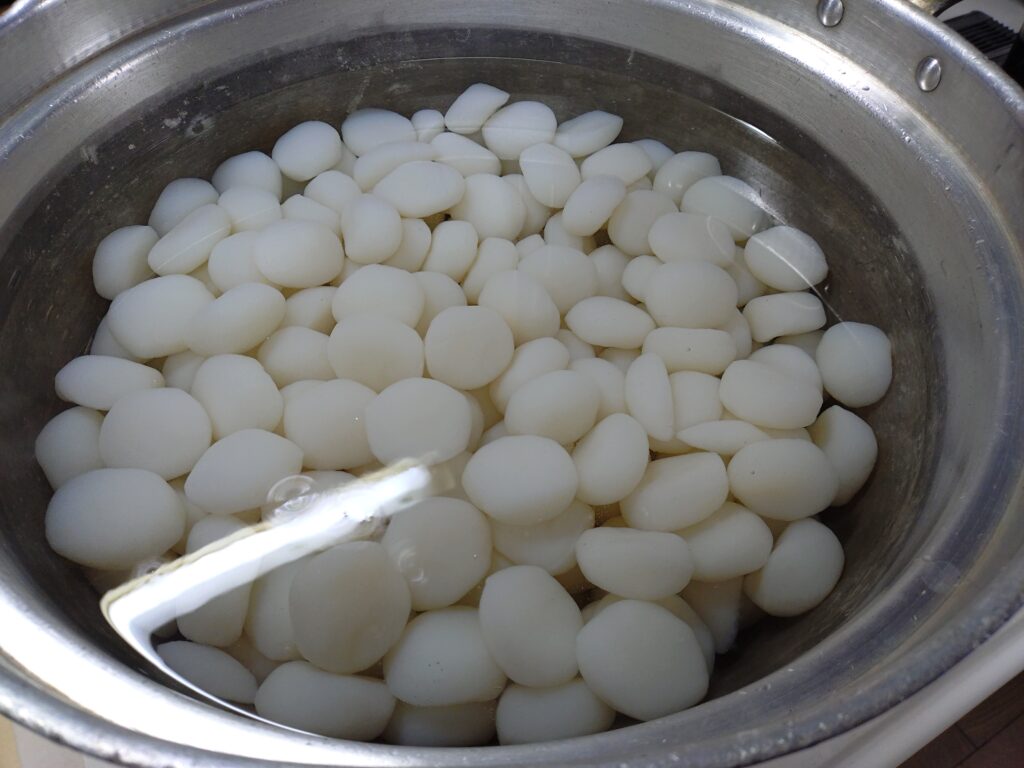

▲まずはお湯を沸かします。

▲こんにゃくはパックを開け、水気を切っておきます。

5パック(5㎏分です。)こうやって見ると結構ありますね😊

▲お湯が沸いたら、こんにゃくを全部入れます。

▲こんにゃくを入れて、沸騰したら、時々かき混ぜ混ぜながら、3分程茹でます。

下茹でする目的は、こんにゃくの独特な臭みを取ることと、こんにゃくの中の水分を抜き、味を染み込みやすくする為です。

3分程茹でたら、茹でこぼします。

この状態で3分程おき、水気を切ります。

▲鍋にこんにゃくをくを入れ火にかけ、かき混ぜながら3分程乾煎りします。(この乾煎りは表面の水分を乾燥させて、味を染み込みやすくする為ですので、乾煎りの目安は表面の水分がなくなる程度でOKです。)

乾煎りしすぎると、表面が硬くなってしまうので注意です。

乾煎りしてると、「キイキイ」とか「キューン」とか、こんにゃくが鳴くのがかわいいです😊

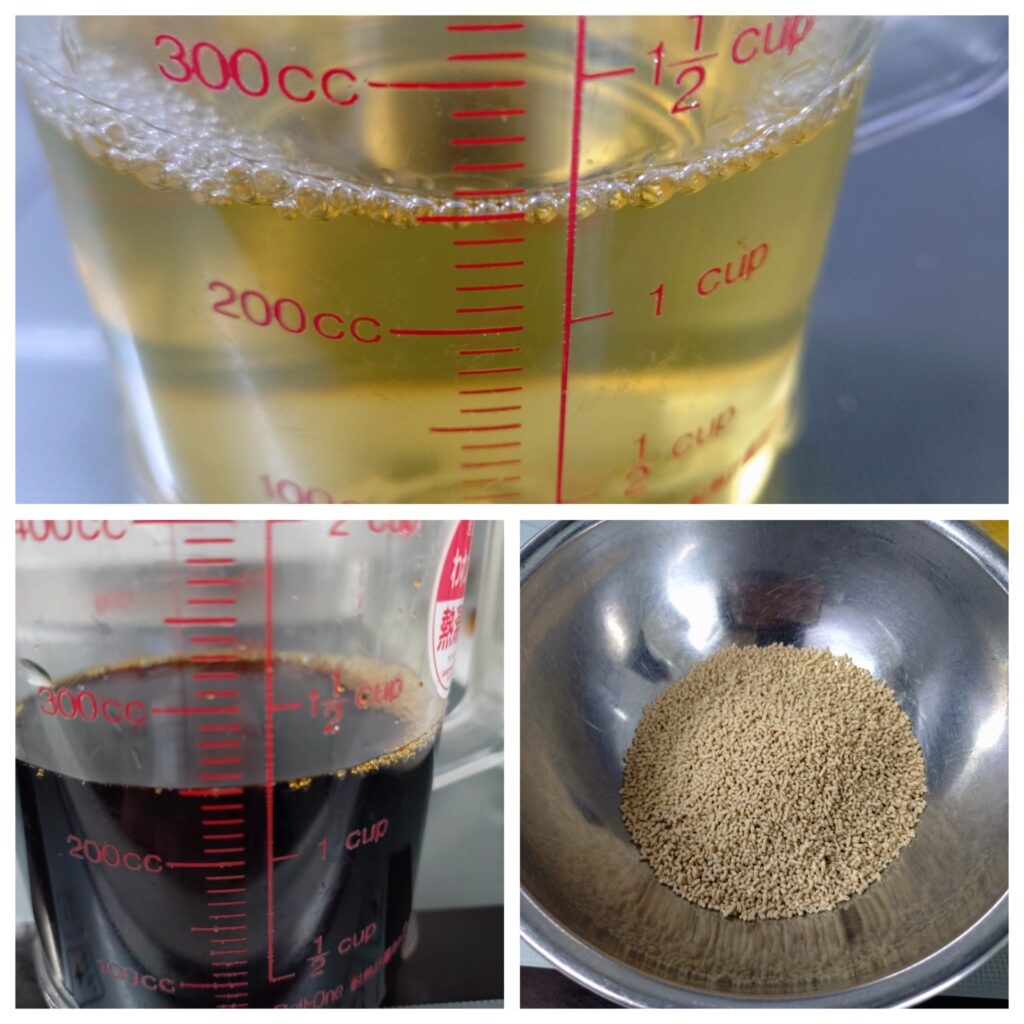

▲みりん、醬油、ほんだしの順に入れます。(ほんだしは、まず半分量の大さじ5だけ入れます)

▲まだ水は入れずに、かき混ぜながら、4~5分ほど中火で炒め煮していきます。

▲(調味料だけを入れて炒め煮することで、味が染み込みやすくなります。)

炒め煮の目安は、下に溜まっている調味料が少しトロッとしてきて、上の写真のようにこんにゃくに少し照りが出てくるくらいです。

(調味料が焦げやすくなるので、注意が必要です。)

▲上の写真ぐらいのひたひたの水を入れ、煮汁が沸いたら、味の素を入れ、

▲落とし蓋をして、弱火で30分煮込みます。

(私は、落とし蓋が無かったので、写真のようにアルミホイルで代用しましたが、おすすめしません。というのも、煮ているあいだに、アルミホイルが剝がれて、少しですがポツポツとこんにゃくにくっついてしまいました。)

この鍋より一回り小さい鍋の蓋などを使えば良かったなと、思いました。

▲30分煮たら、ここで残りのほんだしを加え(私は、大さじ5入れました【トータルで大さじ10入れました】。)火を止めます。

(最初から全ての量のほんだしを入れると、煮ている間に味が濃くなってしまうような気がしますし、仕上げに入れる事で、かつおの風味が広がり、じんわりとこんにゃくに味が染みていくような気がします。)

▼この段階では中まで味が染みてないので、味が薄く感じます。

写真はここまでしかないのですが、煮上がったらここから、しっかりと冷まします。

煮物はコトコトと煮ている時ではなく、冷めていく時に、じっくりと味が染み込みます。

またこれから沢山お客さんに提供するので、しっかりと冷却して、加熱後の食中毒のリスクを減らします。

私は、この鍋がスッポリと入る発泡スチロールを、業務スーパーなどから貰ってきて、そこに氷と水を入れて、鍋を沈めて冷ましました。

最後までご覧いただきありがとうございました。

今回はここまでで、次回に第2弾としてこの玉こんにゃくの、

・調理後から提供までの保管の仕方は?

・提供方法は?(紙コップでの提供方法を紹介)

をお伝えします。

このブログのご紹介

ファション以外のテーマで、40代の今感じることや、お料理のレシピ、頭皮のケア、

日々のあれこれを、記録しています。

よろしければ、お時間のある時に、お立ち寄りください。

最後までご覧いただき、ありがとうございまた。